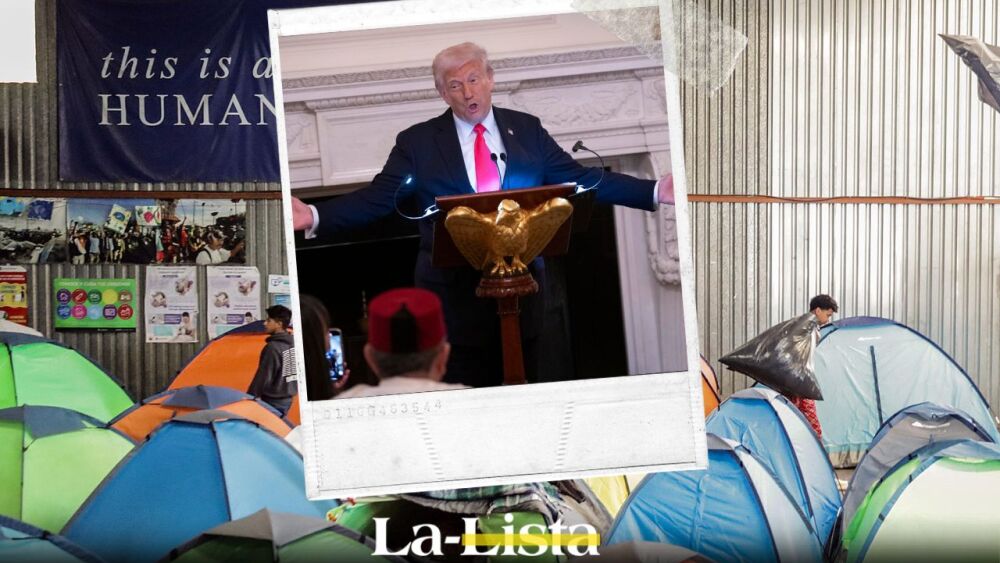

Desde hace décadas, la política migratoria de Estados Unidos ha construido figuras contra las que generar y dirigir el miedo: illegal aliens, invaders, illegals, undocumented migrants. Donald Trump no inventó esta retórica, pero la usa como combustible: simplifica trayectorias humanas complejas y las convierte en supuestas amenazas, al tiempo que criminaliza la movilidad forzada. Llamar “indocumentados” a quienes cruzan la frontera sin papeles ha sido parte de ese dispositivo: una forma de negar biografías, contextos, razones. De borrar que esos flujos de movimiento humano son consecuencia directa de sistemas que expulsan: tratados comerciales que arrasan economías locales, guerras libradas con armas estadunidenses, crisis climáticas que no provocaron pero que pagan, dictaduras sostenidas por intereses geopolíticos del Norte global. Como si el desplazamiento no fuera la huella del poder que unos ejercen sobre otros territorios, sobre vidas humanas concretas.

Y pocos han encarnado esa lógica con tanta claridad como Donald Trump. Su afirmación de que los aranceles afectarían a “los dos países, Europa y Canadá” no fue un simple lapsus. Fue una más en la larga serie de demostraciones de que se puede habitar el poder sin conocimiento alguno del mundo. Fue el mismo que sugirió consumir cloro para tratar el COVID-19 y negó el cambio climático con un tuit diciendo que hacía frío. No se equivoca solo porque no sabe. Se equivoca porque no necesita saber. Porque su posición le permite convertir su ignorancia en la nueva norma, y su desconocimiento en versión oficial.

Lo que encarna Trump no es una simple acumulación de errores, sino una forma de autoridad que se sostiene en el desprecio por el conocimiento. Su figura ayuda a ver algo más profundo: que la ignorancia, en ciertos lugares de poder, no solo es solapada, sino cultivada. Lo que el filósofo Charles Mills llamó epistemología de la ignorancia es justamente eso: una manera activa y funcional de no saber. Un sistema de producción del desconocimiento que permite a las élites mantener su poder sin tener que rendir cuentas. En The Racial Contract (1997), Mills sostiene que las sociedades occidentales han sido estructuradas por un acuerdo no escrito que exige a sus miembros privilegiados no ver el racismo, no reconocer la violencia estructural, no aprender de las voces que interpelan. En sus palabras, “una serie de disfunciones cognitivas, localizadas y globales, que son psicológica y socialmente funcionales”. No saber sobre sí mismo y sobre otros se vuelve útil. No cuestionarse, rentable.

La epistemología de la ignorancia no es un simple vacío: es un instrumento de poder. Permite gobernar sin responsabilidad, excluir sin culpa, explotar sin reconocer el daño. Vivir dentro de ella es habitar un mundo donde no se hacen preguntas, donde se evita la incomodidad del (re)conocimiento, donde se deslegitima todo impulso de transformación. Sirve para sostener el orden tal como está, y para desactivar a cualquiera que lo mire con sospecha.

Esta arquitectura del no saber no solo organiza sistemas, sino que también moldea a los sujetos. La politóloga Meera Sabaratnam ha profundizado en cómo opera esta ignorancia en el plano de la subjetividad blanca. Según ella, el sujeto blanco moderno se posiciona desde tres coordenadas que se refuerzan mutuamente: la ignorancia, la inmanencia y la inocencia. No necesita moverse, no necesita saber, no se siente responsable. Y eso es precisamente lo que permite que figuras como Donald Trump o Elon Musk puedan intervenir el debate público con un halo de autoridad que no se basa en estar calificados, sino en la acumulación de poder económico, político y/o mediático.

Esta forma de ignorancia es una forma profunda de desconocimiento sobre uno mismo como sujeto situado en las relaciones de poder. Una negación activa de la propia implicación en las desigualdades que se naturalizan. No saber se vuelve una manera de no hacerse cargo, de seguir ejerciendo sin cuestionamiento una autoridad construida sobre el silenciamiento de otros. Dicha configuración subjetiva no se limita a unas pocas figuras estridentes. No hace falta ser presidente o multimillonario para habitar esa posición de autoridad sin conciencia. La epistemología de la ignorancia produce una subjetividad funcional al poder, y esa subjetividad se reparte, se normaliza y se premia en múltiples espacios. Desde ahí, se habla, se gobierna, se evalúa y se reprime. Los verdaderos indocumentados no están solo en la política o las redes sociales. También dirigen fundaciones, medios, universidades , empresas pequeñas y grandes, gabinetes de gobierno.

Hablan con fluidez el lenguaje de la incidencia, la innovación, la eficiencia, la “libertad”, mientras reproducen un orden que desprecia la complejidad, la historia, la crítica, la democracia, la justicia, la igualdad. Son los que redactan políticas migratorias sin conocer las geografías del despojo, los que deciden qué saberes merecen financiación y cuáles pueden extinguirse, los que diseñan plataformas digitales sin importarles las violencias que amplifican. No es que no tengan conocimiento. Es que hay cierta comodidad en dominar sin él.

Cuando Trump llama a la militarización de universidades para reprimir estudiantes pro-palestina, no lo hace solo desde una postura autoritaria: lo hace desde una lógica supremacista que considera que cualquier crítica al orden económico-político —venga de jóvenes, migrantes, pueblos ocupados o trabajadores organizados— debe ser eliminada. Y cuando Musk acusa a las universidades de estar tomadas por “marxistas antisemitas” o ridiculiza las denuncias por crímenes de guerra, actúa desde esa misma lógica: la que convierte la ignorancia en escudo y la represión en método. Esa forma de pensar es lo que Tukufu Zuberi y Eduardo Bonilla-Silva conceptualizan como white logic – lógica blanca-: una estructura epistémica que presenta como universales y objetivos los saberes de las élites blancas, mientras degrada los conocimientos de los demás a simples opiniones, folklore o ideología. Bajo esta lógica, un estudiante que protesta puede ser tratado como terrorista, y un migrante venezolano, cubano o haitiano puede ser reducido a amenaza, sin que importe el contexto, la historia o la política que lo empujó al exilio o a la protesta.

La epistemología de la ignorancia implica habitar un orden que se considera autosuficiente: no necesita escuchar, no necesita contrastar, no necesita aprender. Se niega al debate porque ya se posee “la verdad” y esta es incontrovertible. Esa convicción de superioridad —racial, moral, epistémica— es lo que permite gobernar desde la ignorancia sin vergüenza, y reprimir sin matices. En lugar de reconocer la pluralidad de voces, se impone una sola narrativa, disfrazada de objetividad. En lugar de complejidad, simplificación. En lugar de diálogo, silenciamiento.

Y sin embargo, seguimos llamando “indocumentados” a quienes cruzan una frontera buscando una vida posible, mientras los verdaderos indocumentados —los que desprecian la historia, la complejidad y la justicia— ocupan micrófonos, consejos directivos, presidencias y cuentas con millones de seguidores. Quizás sea hora de invertir la pregunta:

¿Quiénes son los verdaderos indocumentados en un mundo donde el poder se ejerce sin conocimiento, sin memoria y sin ética?¿Quiénes atraviesan el presente como si no debieran rendir cuentas a la historia que los precede ni a las personas o pueblos que afectan? ¿Y cuántos, a nuestro alrededor, ejercen el poder sin responsabilizarse del otro y sin reconocerse como parte del engranaje que sostienen? Esos son los verdaderos indocumentados.